| Температура воздуха, °С | Максимальная упругость водяных паров Е, мм рт. ст.

Водяной пар в воздухе

Какие еще вещества, кроме газов, входят в состав воздуха?

1. Распространение водяного пара в воздухе. После дождя вы все наблюдали, как крыши домов, стволы деревьев и листья намокают, везде образуются лужи. После рассеивания туч появляется Солнце, и все вокруг высыхает. Куда исчезает бесследно дождевая вода? Она превращается в водяной пар. Так как он бесцветен, как воздух, то мы его не видим.

В любом воздухе содержится определенное количество воды в виде водяного пара. Частицы воды в виде пара содержатся также в составе воздуха комнаты. Заметить это нетрудно. Зимой обратите внимание на металлические предметы (замок портфеля, коньки и др.), занесенные домой с улицы. Через некоторое время они начинают «потеть». Это значит, что теплый воздух в комнате, соприкасаясь с холодным предметом, выделяет капельки воды.

Влага земной поверхности испаряется из почвы, болот, рек, озер, морей и океанов в виде водяного пара в атмосферу. Большое количество воды (86%) испаряется из океанов и морей.

В природе водяной пар находится в непрерывном круговороте. Водяной пар, поднимаясь над океанами и поверхностью суши, попадает в атмосферу. Воздушные течения уносят его с собой в другие места. Водяной пар, в свою очередь, охлаждаясь, превращается в облака, и в виде осадков он снова возвращается на поверхность Земли.

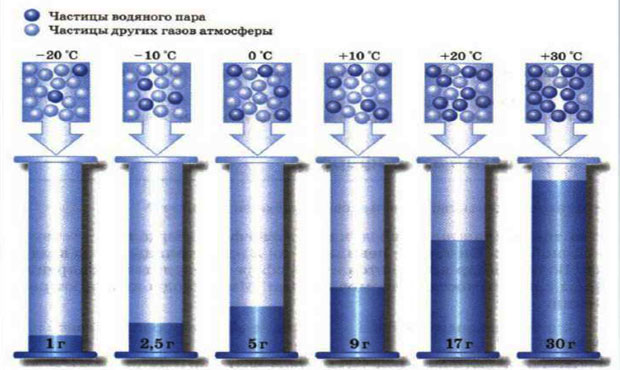

2. Зависимость водяного пара в воздухе от температуры. Содержание водяного пара в воздухе зависит от состояния испаряемой поверхности и температуры. Над океаном в воздухе водяного пара много, а над сушей – мало. Кроме того, чем выше температура, тем больше содержание водяного пара в воздухе.

Содержание водяного пара в 1 м3 воздуха при разных температурах:

Водяной пар (в граммах)

Как видно из таблицы, воздух может содержать водяной пар соответственно при определенной температуре. Если воздух содержит такое количество водяного пара, какое он при данной температуре может содержать, то его называют насыщенным. Например, для насыщения 1м3 воздуха водяным паром при температуре +30°С необходимо 30 г водяного пара. Если количество водяного пара составляет всего 25 г, то воздух будет ненасыщенным, сухим.

При повышении температуры насыщенный воздух становится ненасыщенным. Например, для насыщения 1м3 воздуха при температуре 0°С необходимо 5 г водяного пара. Если температура воздуха поднимается до +10°С, то для насыщения воздуха не будет хватать 4 г водяного пара.

3.Абсолютная и относительная влажность. Содержание водяного пара в воздухе определяется абсолютной и относительной влажностью.

Абсолютная влажность – количество водяного пара в граммах в 1 м3 воздуха (г/м3).

Относительная влажность – отношение количества влаги, имеющейся в 1 м3 воздуха, к тому количеству водяного пара, который насыщает воздух при данной температуре. Относительная влажность выражается в процентах.

Относительная влажность показывает степень насыщения воздуха водяным паром. Например, 1 м3 воздуха может содержать 1 г водяного пара при температуре -20°С. В воздухе содержится 0,5 г влаги. Тогда относительная влажность равна 50%. При насыщении воздуха водяным паром относительная влажность достигает 100%.

4.Конденсация водяного пара. После насыщения воздуха водяным паром, остальное количество пара превращается в капельки воды. Если в 1 м3 воздуха при температуре -10°С вместо 2 г водяного пара собралось 3 г, то лишний 1 г пара превращается в капельки воды. Когда понижается температура насыщенного воздуха, он не может удержать такое количество водяного пара. Например, для насыщения 1 м3 воздуха при +10°С нужно 9 г водяного пара. Если температура понизится до 0°, то воздух вмещает только 5 г водяного пара, лшшние 4 г превращаются в капельки воды.

При определенных условиях переход водяного пара в жидкое состояние (капельки воды) называют конденсацией (По-латыни конденсацио – сгущение). При температуре 0°С водяной пар переходит в твердое состояние, т.е. превращается в кристаллики льда.

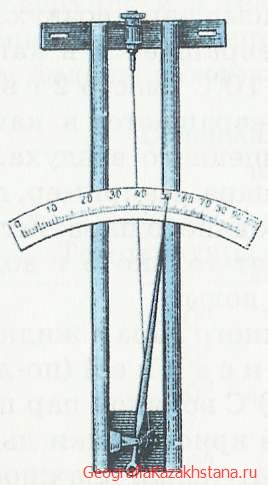

5. Измерение влажности воздуха. Относительная влажность измеряется с помощью прибора – волосяного гигрометра (по-гречески гигрос – влажный, метр – мера). В этом приборе используется свойство волоса человека, удлиняющегося при повышении влажности. Когда влажность уменьшается, волос укорачивается. Волос крепится на стрелку циферблата, при удлинении или укорачивании волоса стрелка, двигаясь вдоль циферблата, показывает относительную влажность в процентах (рис. 54).

Рис. 54. Волосяной гигрометр.

Гигрометр так же, как термометр, помещается в метеорологическую будку.

На метеостанциях влажность воздуха определяется на более точных приборах и с помощью специальных таблиц.

1. Почему над экватором содержание водяного пара в воздухе больше, чем в умеренном поясе?

2. Что происходит с водяным паром в воздухе с изменением высоты?

3. Температура воздуха +10°С. Абсолютная влажность 6 г/м3. При каких условиях произойдет насыщение воздуха водяным паром? (Решите 2 способами.)

4. Ознакомьтесь со строением гигрометра и измерьте относительную влажность.

5*. Температура воздуха равна +30°С, а абсолютная влажность – 20 г/м3. Вычислите относительную влажность.

Свойства водяного пара: температура, тройная точка, упругость, термодинамическое равновесие, плотность

Изучение теплофизических свойств воды и водяного пара помогает понять, почему происходит испарение. Благодаря динамическому равновесию газообразного и жидкого состояния Н2О осуществляется круговорот воды в природе. Атмосфера планеты служит защитным колпаком, в ней происходят те же термодинамические процессы, что и в закрытой емкости с водой. Зависимость давления пара от температуры, плотности соответствует уравнению Менделеева-Клапейрона. С помощью формул можно вычислить, чему будет равна плотность пара в пузырьках, поднимающихся к поверхности воды, или при какой температуре закипит вода, если подняться на гору, где давление воздуха ниже.

Вода превращается в пар при температуре

Понятие «водяной пар» характеризует свойство жидкости улетучиваться. Начало испарения — отрыв частичек воды от поверхности воды. Из жидкого агрегатного состояния молекулы переходят в газообразное. Превращение в газовую фазу происходит до момента насыщения, когда возникает равновесие между жидкой или твердой субстанцией и газом. Молекула воды не в силах оторваться от поверхности, если плотность достигает максимальной величины, газ становится насыщенным. Определить величину давления насыщения водяного пара можно для любой температуры. Даже лёд обладает способностью испаряться.

Когда говорят об испарении, уточняют градусы Цельсия, при которых начинается парообразование. При 100°С жидкость закипает только при атмосферном давлении 760 мм рт. столба. Чем ниже давление, тем свободнее отрываются частицы воды от поверхности, насыщая воздух. Снижение давления до 0,006 атмосфер (тройная точка) приводит к тому, что вода одновременно присутствует в трех фазовых состояниях: жидком, твердом, газообразном. Кипение воды в лабораторных условиях достигается без перехода в жидкое состояние. Происходит вскипание твердой фазы, процесс называется возгонкой. Лед трансформируется в газообразное состояние при температуре –0,1°С под давлением ниже тройной точки. Величину давления и плотности насыщенного водяного пара при различной температуре устанавливают экспериментальным путем.

Способность паров насыщать воздух характеризуется влажностью. Упругость водяного пара определяют прибором для измерения влажности, он называется психрометром. Измеряется парциальное давление водяных паров, находящихся в атмосферном воздухе.

Насыщенный водяной пар

Вернемся к эксперименту. Итак, у нас в закрытой банке жидкость. Что происходит? Испарение воды. Процесс начинается при низкой плотности воздуха. Благодаря пару, давление на поверхность жидкости возрастает, оно препятствует движению молекул. Их все меньше и меньше отрывается от воды. Наступает момент, когда образуются капли влаги. Этот процесс называется «конденсация». Когда скорость образования пара равна скорости конденсации, возникает термодинамическое равновесие. Пар в этот момент считается насыщенным. Жидкость и газ уравновешивают друг друга. Такое состояние достигается при определенных условиях, важные параметры:

- Температура, изменение на долю градуса нарушает равновесие. При повышении парообразование ускоряется, при понижении увеличивается процесс конденсации влаги.

- Давление, при его понижении молекулы жидкой фазы свободнее передвигаются, отрываются от поверхности, начинается испарение воды.

Почему не учитывается объем банки? Он не меняет термодинамических свойств воды и водяного пара в состоянии насыщения. Допустим, крышка экспериментальной банки опустилась ниже, объем уменьшился. К чему это приведет? Пар будет ускоренно конденсироваться до момента равновесия. При увеличении объема ускорится парообразование, но замкнутая система опять придет в равновесное состояние.

Изучая термодинамику, легко понять, почему пар обжигает сильнее воды той же температуры. Что такое кипение? Состояние, при котором жидкая фаза активно превращается в парообразное состояние. Следовательно, происходит обратный процесс конденсации, он сопровождается выделением теплоты. За счет этого ожог от пара сильнее.

Удельная теплоемкость возрастает, если повышается температура воды. Процесс парообразования виден в момент кипения. При повышении давления температура газов достигает 200°С, это свойство используется в теплотехнике, горячим, вязким паром заполняют теплообменники.

Давление насыщенного водяного пара

Формула p=nkT указывает на прямую зависимость давления идеального газа (p) и его температуры (Т). Параметр n –число молекул, содержащихся в заданном объеме, характеризует плотность пара. Постоянная Больцмана k устанавливает взаимосвязь температуры с энергией образования вещества (энтальпия).

Пар нельзя сравнивать с идеальным газом. Его давление при повышении температуры растет быстрее из-за повышения плотности. Концентрация частиц в неизменном объеме возрастает. Эти особенности свойств водяного пара необходимо учитывать при расчетах давления насыщенного водяного пара. Если в идеальном газе возрастает энергия ударов молекул о стенки сосуда, то в насыщенном паре существенно возрастает число ударов за счет увеличения концентрации активных частиц.

Плотность насыщенного водяного пара

Плотностью называется отношение массы вещества к его объему. Этот параметр характеризует расстояние между отдельными молекулами. В жидкой фазе они сцепляются между собой, в твердой расположены симметрично относительно друг друга. В газообразном находятся на произвольном удаленном расстоянии, чем объясняется отличие плотности водяного пара от плотности воды.

Теперь подробно рассмотрим, какое влияние оказывает на плотность насыщенных водяных паров изменение температуры. Она непостоянна из-за изменения массы газообразной фазы:

- при повышении температуры она возрастает за счет ускорения испарения;

- при понижении – падает, вода активно конденсируется.

По сути, она должна постоянно меняться, так как частицы воды непрерывно движутся, переходят из одного агрегатного состояния в другое. Но при динамическом равновесии концентрация неизменна: сколько молекул испарится, столько же конденсируется. Показатели устанавливаются экспериментально для каждой температуры. Их значения сведены в таблицы.

Водяной пар в атмосфере влажность воздуха. характеристики содержания водяного пара в атмосфере

ВОДЯНОЙ ПАР В АТМОСФЕРЕ

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА В АТМОСФЕРЕ

Влажностью воздуха называют содержание водяного пара в атмосфере. Водяной пар является одной из важнейших составных частей земной атмосферы.

Водяной пар непрерывно поступает в атмосферу вследствие испарения воды с поверхности водоемов, почвы, снега, льда и растительного покрова, на что затрачивается в среднем 23 % солнечной радиации, приходящей на земную поверхность.

В атмосфере содержится в среднем 1,29 • 1013 т влаги (водяного пара и жидкой воды), что эквивалентно слою воды 25,5 мм.

Влажность воздуха характеризуется следующими величинами: абсолютной влажностью, парциальным давлением водяного пара, давлением насыщенного пара, относительной влажностью, дефицитом насыщения водяного пара, температурой точки росы и удельной влажностью.

Абсолютная влажность а (г/м3) — количество водяного пара, выраженное в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха.

Парциальное давление (упругость) водяного пара е — фактическое давление водяного пара, находящегося в воздухе, измеряют в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.), миллибарах (мб) и гектопаскалях (гПа). Упругость водяного пара часто называют абсолютной влажностью. Однако смешивать эти разные понятия нельзя, так как они отражают разные физические величины атмосферного воздуха.

Давление насыщенного водяного пара, или упругость насыщения, Е— максимально возможное значение парциального давления при данной температуре; измеряют в тех же единицах, что и е. Упругость насыщения возрастает с увеличением температуры. Это значит, что при более высокой температуре воздух способен содержать больше водяного пара, чем при более низкой температуре.

Относительная влажность f — это отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе, к давлению насыщенного водяного пара при данной температуре. Выражают ее обычно в процентах с точностью до целых:

Относительная влажность выражает степень насыщения воздуха водяными парами.

Дефицит насыщения водяного пара (недостаток насыщения) d — разность между упругостью насыщения и фактической упругостью водяного пара:

Дефицит насыщения выражают в тех же единицах и с той же точностью, что и величины е и Е. При увеличении относительной влажности дефицит насыщения уменьшается и при/= 100 % становится равным нулю.

Так как Е зависит от температуры воздуха, а е — от содержания в нем водяного пара, то дефицит насыщения является комплексной величиной, отражающей тепло – и влагосодержание воздуха. Это позволяет шире, чем другие характеристики влажности, использовать дефицит насыщения для оценки условий произрастания сельскохозяйственных растений.

Точка росы td (°С) — температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе при данном давлении, достигает состояния насыщения относительно химически чистой плоской поверхности воды. При/= 100 % фактическая температура воздуха совпадает с точкой росы. При температуре ниже точки росы начинается конденсация водяных паров с образованием туманов, облаков, а на поверхности земли и предметов образуются роса, иней, изморозь.

Удельная влажность q (г/кг) — количество водяного пара в граммах, содержащееся в 1 кг влажного воздуха:

где е — упругость водяного пара, гПа; Р— атмосферное давление, гПа.

Удельную влажность учитывают в зоометеорологических расчетах, например, при определении испарения с поверхности органов дыхания у сельскохозяйственных животных и при определении соответствующих затрат энергии.

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В АТМОСФЕРЕ С ВЫСОТОЙ

Наибольшее количество водяного пара содержится в нижних слоях воздуха, непосредственно прилегающих к испаряющей поверхности. В вышележащие слои водяной пар проникает в результате турбулентной диффузии

Проникновению водяного пара в вышележащие слои способствует то обстоятельство, что он легче воздуха в 1,6 раза (плотность водяного пара по отношению к сухому воздуху при 0 “С равна 0,622), поэтому воздух, обогащенный водяным паром, как менее плотный стремится подняться вверх.

Распределение упругости водяного пара по вертикали зависит от изменения давления и температуры с высотой, от процессов конденсации и облакообразования. Поэтому трудно теоретически установить точную закономерность изменения упругости водяного пара с высотой.

Парциальное давление водяного пара с высотой уменьшается в 4. 5 раз быстрее, чем атмосферное давление. Уже на высоте 6 км парциальное давление водяного пара в 9раз меньше, чем на уровне моря. Это объясняется тем, что в приземный слой атмосферы водяной пар поступает непрерывно в результате испарения с деятельной поверхности и его диффузии за счет турбулентности. Кроме того, температура воздуха с высотой понижается, а возможное содержание водяного пара ограничивается температурой, так как понижение ее способствует насыщению пара и его конденсации.

Уменьшение упругости пара с высотой может чередоваться с ее ростом. Например, в слое инверсии упругость пара обычно растет с высотой.

Относительная влажность распределяется по вертикали неравномерно, но с высотой в среднем она уменьшается. В приземном слое атмосферы в летние дни она несколько возрастает с высотой за счет быстрого понижения температуры воздуха, затем начинает убывать вследствие уменьшения поступления водяного пара и снова возрастает до 100 % в слое образования облаков. В слоях инверсии она резко уменьшается с высотой в результате повышения температуры. Особенно неравномерно изменяется относительная влажность до высоты 2. 3 км.

СУТОЧНЫЙ И ГОДОВОЙ ХОД ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

В приземном слое атмосферы наблюдается хорошо выраженный суточный и годовой ход влагосодержания, связанный с соответствующими периодическими изменениями температуры.

Суточный ход упругости водяного пара и абсолютной влажности над океанами, морями и в прибрежных районах суши аналогичен суточному ходу температуры воды и воздуха: минимум перед восходом Солнца и максимум в 14. 15 ч. Минимум обусловлен очень слабым испарением (или его отсутствием вообще) в это время суток. Днем по мере увеличения температуры и соответственно испарения влагосодержание в воздухе растет. Таков же суточный ход упругости водяного пара и над материками зимой.

В теплое время года в глубине материков суточный ход влаго-содержания имеет вид двойной волны (рис. 5.1). Первый минимум наступает рано утром вместе с минимумом температуры. После восхода Солнца температура деятельной поверхности повышается, увеличивается скорость испарения, и количество водяного пара в нижнем слое атмосферы быстро растет. Такой рост продолжается до 8. 10 ч, пока испарение преобладает над переносом пара снизу в более высокие слои. После 8. 10ч возрастает интенсивность турбулентного перемешивания, в связи с чем водяной пар быстро переносится вверх. Этот отток водяного пара уже не успевает компенсироваться испарением, в результате чего влагосодержание и, следовательно, упругость водяного пара в приземном слое уменьшаются и достигают второго минимума в 15. 16 ч. В предвечерние часы турбулентность ослабевает, тогда как довольно интенсивное поступление водяного пара в атмосферу путем испарения еще продолжается. Упругость пара и абсолютная влажность в воздухе начинают увеличиваться и в 20. 22ч достигают второго максимума. В ночные часы испарение почти прекращается, в результате чего содержание водяного пара уменьшается.

Годовой ход упругости водяного пара и абсолютной влажности совпадают с годовым ходом температуры воздуха как над океаном, так и над сушей. В Северном полушарии максимум влаго-содержания воздуха наблюдается в июле, минимум – в январе. Например, в Санкт-Петербурге средняя месячная упругость пара в июле составляет 14,3 гПа, а в январе — 3,3 гПа.

Суточный ход относительной влажности зависит от упругости пара и упругости насыщения. С повышением температуры испаряющей поверхности увеличивается скорость испарения и, следовательно, увеличивается е. Но Е растет значительно быстрее, чем е, поэтому с повышением температуры поверхности, а с ней и температуры воздуха относительная влажность уменьшается [см. формулу (5.1)]. В итоге ход ее вблизи земной поверхности оказывается обратным ходу температуры поверхности и воздуха: максимум относительной влажности наступает перед восходом Солнца, а минимум — в 15ч (рис. 5.2). Дневное ее понижение особенно резко выражено над континентами в летнее время, когда в результате турбулентной диффузии пара вверх е у поверхности уменьшается, а вследствие роста температуры воздуха Е увеличивается. Поэтому амплитуда суточных колебаний относительной влажности на материках значительно больше, чем над водными поверхностями.

В годовом ходе относительная влажность воздуха, как правило, также меняется обратно ходу температуры. Например, в Санкт-Петербурге относительная влажность в мае в среднем составляет 65 %, а в декабре — 88 % (рис. 5.3). В районах с муссонным климатом минимум относительной влажности приходится на зиму, а максимум — на лето вследствие летнего переноса на сушу масс влажного морского воздуха: например, во Владивостоке летом /= 89%, зимой/= 68 %.

Ход дефицита насыщения водяного пара параллелен ходу температуры воздуха. В течение суток дефицит бывает наибольшим в 14. 15 ч, а наименьшим — перед восходом Солнца. В течение года дефицит насыщения водяного пара имеет максимум в самый жаркий месяц и минимум в самый холодный. В засушливых степных районах России летом в 13 ч ежегодно отмечается дефицит насыщения, превышающий 40 гПа. В Санкт-Петербурге дефицит насыщения водяного пара в июне в среднем составляет 6,7 гПа, а в январе — только 0,5 гПа

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ

Растительный покров оказывает большое влияние на влажность воздуха. Растения испаряют большое количество воды и тем самым обогащают водяным паром приземный слой атмосферы, в нем наблюдается повышенное влагосодержание воздуха по сравнению с оголенной поверхностью. Этому способствует еще и уменьшение растительным покровом скорости ветра, а следовательно, и турбулентной диффузии пара. Особенно резко это выражено в дневные часы. Упругость пара внутри крон деревьев в ясные летние дни может быть на 2. 4 гПа больше, чем на открытом месте, в отдельных случаях даже на 6. 8 гПа. Внутри агрофитоценозов возможно повышение упругости пара по сравнению с паровым полем на 6. 11 гПа. В вечерние и ночные часы влияние растительности на влагосодержание меньше.

Большое влияние растительный покров оказывает и на относительную влажность. Так, в ясные летние дни внутри посевов ржи и пшеницы относительная влажность на 15. 30 % больше, чем над открытым местом, а в посевах высокостебельных культур (кукуруза, подсолнечник, конопля) – на 20. 30 % больше, чем над оголенной почвой. В посевах наибольшая относительная влажность наблюдается у поверхности почвы, затененной растениями, а наименьшая — в верхнем ярусе листьев (табл. 5.1).. Распределение по вертикали относительной влажности и дефицита насыщения

Дефицит насыщения водяного пара соответственно в посевах значительно меньше, чем над оголенной почвой. Его распределение характеризуется понижением от верхнего яруса листьев к нижнему (см. табл. 5.1).

Ранее отмечалось, что растительный покров значительно влияет на радиационный режим (см. гл. 2), температуру почвы и воздуха (см. гл. 3 и 4), существенно изменяя их по сравнению с открытым местом, т. е. в растительном сообществе формируется свой, особый метеорологический режим — фитоклимат. Насколько сильно он выражен, зависит от вида, габитуса и возраста растений, густоты насаждения, способа посева (посадки).

Влияют на фитоклимат и погодные условия — в малооблачную и ясную погоду фитоклиматические особенности проявляются сильнее.

ЗНАЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Водяной пар, содержащийся в атмосфере, имеет, как отмечалось в главе 2, большое значение в сохранении тепла на земной поверхности, так как он поглощает излучаемое ею тепло. Влажность воздуха относится к числу элементов погоды, имеющих существенное значение и для сельскохозяйственного производства.

Влажность воздуха оказывает большое влияние на растение. Она в значительной степени обусловливает интенсивность транспирации. При высокой температуре и пониженной влажности (/” 80 %). Избыточно высокая влажность воздуха обусловливает крупноклеточное строение ткани растений, что приводит в дальнейшем к полеганию зерновых культур. В период цветения такая влажность воздуха препятствует нормальному опылению растений и снижает урожай, так как меньше раскрываются пыльники, уменьшается лёт насекомых.

Повышенная влажность воздуха задерживает наступление полной спелости зерна, увеличивает содержание влаги в зерне и соломе, что, во-первых, неблагоприятно отражается на работе уборочных машин, а во-вторых, требует дополнительных затрат на просушку зерна (табл. 5.2).

Снижение дефицита насыщения до 3 гПа и более приводит практически к прекращению уборочных работ из-за плохих условий.

В теплое время года повышенная влажность воздуха способствует развитию и распространению ряда грибных заболеваний сельскохозяйственных культур (фитофтороз картофеля и томатов, милдью винограда, белая гниль подсолнечника, различные виды ржавчины зерновых культур и др.). Особенно усиливается влияние этого фактора с увеличением температуры (табл. 5.3).

5.3. Число растений яровой пшеницы Цезиум 111, пораженных головней в зависимости от влажности и температуры воздуха (по , От влажности воздуха зависят и сроки проведения ряда сельскохозяйственных работ: борьбы с сорняками, закладки кормов на силос, проветривания складских помещений, сушки зерна и ДР-

В тепловом балансе сельскохозяйственных животных и человека с влажностью воздуха связан теплообмен. При температуре воздуха ниже 10 “С повышенная влажность усиливает теплоотдачу организмов, а при высокой температуре — замедляет.

СВОЙСТВА НАСЫЩЕННОГО ПАРА

Что это такое и как им пользоваться

Численные значения параметров теплоты, а также взаимосвязь между температурой и давлением, приведенные в настоящем Руководстве, взять из Таблицы “Свойства насыщенного пара”.

Определение применяемых терминов:

Насыщенный пар

Чистый пар, температура которого соответствует температуре кипения воды при данном давлении.

Абсолютное давление

Абсолютное давления пара в барах (избыточное плюс атмосферное).

Зависимость между температурой и давлением

Каждому значению давления чистого пара соответствует определенная температура. Например: температура чистого пара при давлении 10 бар всегда равна 180°С.

Удельный объём пара

Масса пара, приходящаяся на единицу его объёма, кг/м3.

Теплота кипящей жидкости

Количество тепла, которое требуется чтобы повысить температуру килограмма воды от 0°С до точки кипения при давлении и температуре, указанных в Таблице. Выражается в ккал/кг.

Скрытая температура парообразования

Количество тепла в ккал/кг, необходимое для превращения одного килограмма воды при температуре кипения в килограмм пара. При конденсации одного килограмма пара в килограмм воды высвобождает такое же самое количество теплоты. Как видно из Таблицы, для каждого сочетания давления и температуры величина этой теплоты будет разной.

Полная теплота насыщенного пара

Сумма теплоты кипящей жидкости и скрытой теплоты парообразования в ккал/кг. Она соответствует полной теплоте, содержащейся в паре с температурой выше 0°С.

Как пользоваться таблицей

Кроме определения зависимости между давлением и температурой пара, Вы, также, можете вычислить количество пара, которое превратится в конденсат в любом теплообменнике, если известно передаваемое им количество теплоты в ккал. И наоборот, Таблицу можно использовать для определения количества переданной теплообменником теплоты если известен расход образующегося конденсата.

1 ккал = 4,186 кдж

1 кдж = 0,24 ккал

1 бар = 0,102 МПа

ПАР ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ

Что такое пар вторичного вскипания:

Когда горячий конденсат или вода из котла, находящиеся под определенным давлением, выпускают в пространство, где действует меньшее давление, часть жидкости вскипает и превращается в так называемый пар вторичного вскипания.

Почему он имеет важное значение :

Этот пар важен потому, что в нем содержится определенное количество теплоты, которая может быть использована для повышения экономичности работы предприятия, т.к. в противном случае она будет безвозвратно потеряна. Однако, чтобы получить пользу от пара вторичного вскипания, нужно знать как в каком количестве он образуется в конкретных условиях.

Если воду нагревать при атмосферном давлении, ее температура будет повышаться пока не достигнет 100°С – самой высокой температуры, при которой вода может существовать при данном давлении в виде жидкости. Дальнейшее добавление теплоты не повышает температуру воды, а превращает ее в пар.

Теплота, поглощенная водой в процессе повышения температуры до точки кипения, называется физической теплотой или тепло-содержанием. Теплота, необходимая для превращения воды в пар, при температуре точки кипения, называется скрытой теплотой парообразования. Единицей теплоты, в общем случае, является килокалория (ккал), которая равна количеству тепла, необходимому для повышения температуры одного килограмма воды на 1°С при атмосферном давлении.

Однако, если воду нагревать при давлении выше атмосферного, ее точка кипения будет выше 100°С, в силу чего увеличится также и количество требуемой физической теплоты. Чем выше давление, тем выше температура кипения воды и ее теплосодержание. Если давление понижается, то теплосодержание также уменьшается и температура кипения воды падает до температуры, соответствующей новому значению давления. Это значит, что определенное количество физической теплоты высвобождается. Эта избыточная теплота будет поглощаться в форме скрытой теплоты парообразования, вызывая вскипание части воды и превращение ее в пар. Примером может служить выпуск конденсата из конденсатоотводчика или выпуск воды из котла при продувке. Количество образующегося при этом пара можно вычислить.

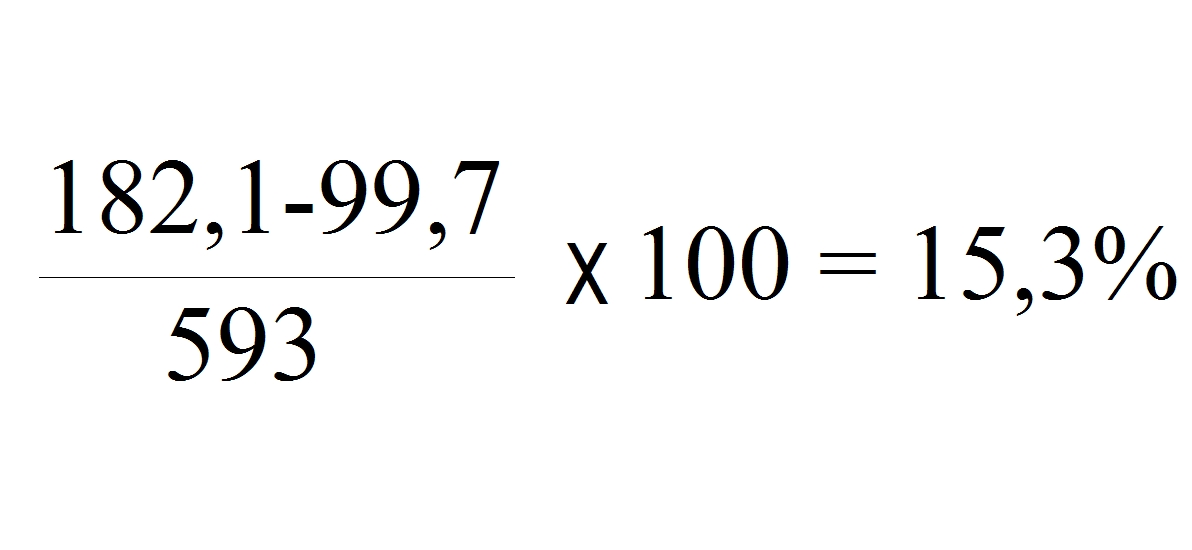

Конденсат при температуре пара 179,9 °C и давлении 10 бар обладает теплотой в количестве 182, 1ккал/кг. См. Колонку 5 таблицы параметров пара. Если его выпускать в атмосферу, т.е. при абсолютном давлении 1 бар, теплосодержание конденсата сразу же упадет до 99,7 ккал/кг. Избыток теплоты в количестве 82,3 ккал/кг вызовет вторичное вскипание части конденсата. Величину части конденсата в %, которая превратится в пар вторичного вскипания, определяют следующим образом :

Разделите разницу между теплосодержанием конденсата при большем и при меньшем давлениях на величину скрытой теплоты парообразования при меньшем давлением значении давления и умножьте результат на 100.

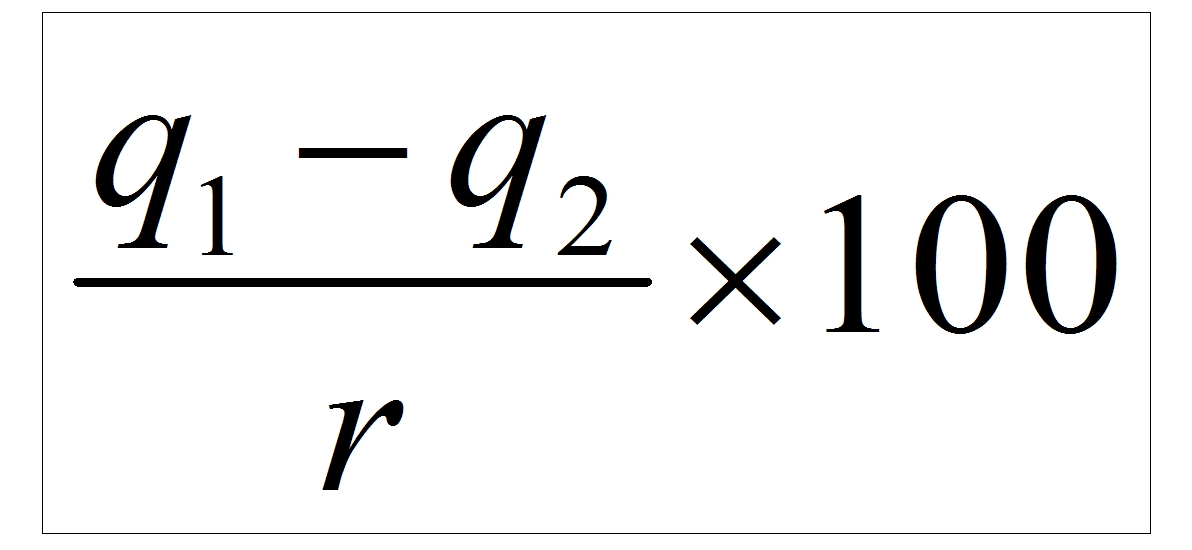

Выразив это в виде формулы, получим :

% пар вторичного вскипания

q1 = теплота конденсата при большем значении давления до его выпуска

q2 = теплота конденсата при меньшем значении давления, т.е. в пространстве, куда производится выпуск

r = скрытая теплота парообразования пара при меньшем значении давления, при котором производится выпуск конденсата

% пара вторичного вскипания =

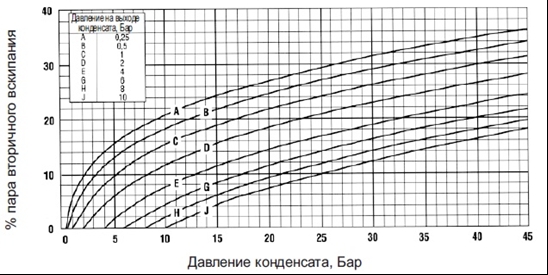

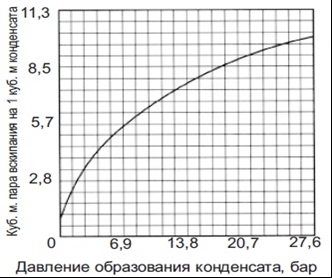

График 2.

Объем пара вторичного вскипания при выпуске одного кубического метра конденсата в систему с атмосферным давлением.

Для упрощения расчетов, на графике показано количество пара вторичного вскипания, которое будет образовываться, если выпуск конденсата будет производится при разных давлениях на выходе

Пар… основные понятия

Влияние присутствия воздуха на температуру пара

Рис. 1 поясняет, к чему приводит присутствие воздуха в паропроводах, а в Таблице 1 и на Графике 1 показана зависимость снижения температуры пара от процентного содержания в нем воздуха при различных давлениях.

Влияние присутствия воздуха на теплопередачу

Воздух, обладая отличными изоляционными свойствами, может образовать, по мере конденсации пара, своеобразное “покрытие” на поверхностях теплопередачи и значительно понизить ее эффективность.

При определенных условиях, даже такое незначительное количество воздуха в паре как 0,5% по объему может уменьшить эффективность тепло – передачи на 50%. См. Рис.1

СО2 в газообразной форме, образовавшись в котле и перемещаясь вместе с паром, может растворится в конденсате, охлажденном ниже температуры пара, и образовать угольную кислоту. Эта кислота весьма агрессивна и, в конечном итоге “проест” трубопроводы и теплообменное оборудование. См. Рис.2. Если в систему попадает кислород, он может вызвать питтинговую коррозию чугунных и стальных поверхностей. См. Рис. 3.

Паровая камера со 100% содержанием пара. Общее давление 10 бар. Давления пара 10 бар температура пара 180°С

Рис.1. Камера, в которой находится смесь пара и воздуха, передает только ту часть теплоты, которая соответствует парциальному давлению пара, а не полному давлению в ее полости.

Паровая камера с содержанием пара 90%

И воздуха 10%. Полное давление 10 бар. Давление

Пара 9 бар, температура пара 175,4°С

Снижение температуры паро-воздушной смеси в зависимости от содержания воздуха

Температура насыщ. пара

Температура паро-воздушной смеси от к-ва воздуха в объему,°С

Оценка статьи:

Загрузка...

Содержание воды в атмосфере Земли.

Содержание воды в атмосфере Земли.

Содержание воды в атмосфере Земли.

Содержание воды в атмосфере Земли.